「人物」齊白石——五出五歸,開辟世俗繪畫天地

1902-1910

五出五歸,開辟世俗繪畫天地

20世紀的中國,杰出的藝術大師層出不窮,而備受陳師曾、徐悲鴻、林風眠等人共同推崇的大畫家,只有齊白石一人。齊白石堪稱中國美術史上的異數,從沒有一位畫家如同他這般,能將中國畫的精神與時代精神統一得完美無瑕。他將傳統文人畫的美感情趣轉向移位,開辟了一個平民化、世俗化的繪畫天地,注入了生機活潑的世俗人情。本篇是白石老人親述,由門人張次溪記錄,記錄了齊白石生于清末、游歷于民國、經歷種種戰亂的人生苦旅。

齊白石

一出一歸畫風景

我在40歲以前,沒有出過遠門,來來往往,都在湘潭附近各地。而且到了一地,也不過稍稍勾留,少則十天半月,至多三五個月。得到一點潤筆的錢,就拿回家去,奉養老親,撫育妻子。我不希望發什么財,只圖糊住了一家老小的嘴,于愿已足,并不作遠游之想。那年秋天,夏午詒由翰林改官陜西,從西安來信,叫我去教他的如夫人姚無雙學畫。郭葆生也在西安,怕我不肯去,寄了一封長信來。我經他們這樣督促,就和父母商量好了,于10月初,別了春君,動身北上。

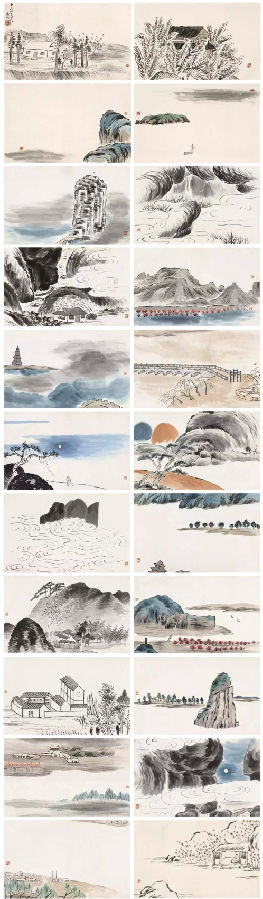

那時,水陸交通,很不方便,走得非常之慢,我卻趁此機會,添了不少畫料。每逢看到奇妙景物,我就畫上一幅。到此境界,才明白前人的畫譜,造意布局,和山的皴法,都不是沒有根據的。我在中途,畫了很多,最得意的有兩幅:一幅是路過洞庭湖,畫的是《洞庭看日圖》;一幅是快到西安之時,畫的是《灞橋風雪圖》。我都列入《借山吟館圖卷》之內。

齊白石“五出五歸”期間所作的極簡山水畫作《借山圖》(部分)

我到西安,已是12月中旬了,見著午詒,又會到了葆生,還認識了長沙人徐崇立。在快要過年的時候,午詒介紹我去見陜西臬臺樊樊山(增祥),他是當時的名士,又是南北聞名的大詩人。我刻了幾方印章,帶了去,想送給他。后來樊山送了我50兩銀子,作為刻印的潤資,又替我訂了一張刻印的潤例,親筆寫好了交給我。

光緒29年(癸卯·1903年),我41歲。在西安住了3個來月,夏午詒要進京謀求差事,調省江西,邀我同行。3月初,我隨同午詒一家,動身進京。路過華陰縣,登上了萬歲樓,面對華山,看個盡興。一路桃花,長達數十里,風景之美,真是生平所僅見。到晚晌,畫了一幅《華山圖》。華山山勢陡立,看去真像刀削一樣。渡了黃河,在弘農澗地方,遠看嵩山,另是一種奇景。我向旅店中借了一張小桌子,在澗邊畫了一幅《嵩山圖》。在漳河岸邊,看見水里有一塊長方形的石頭,好像是很光滑的,我想取了來,磨磨刻字刀,倒是十分相宜。拾起來仔細一看,卻是塊漢磚,銅雀臺的遺物。無意間得到了稀見的珍品,真是喜出望外。

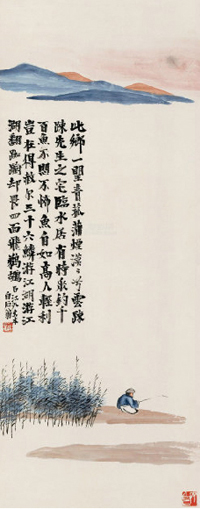

《竹圃晴嵐》

到了5月,聽說樊山已從西安啟程,我向午詒說:“離家半年多,想念得很,打算出京回家去了。”午詒留著我,我堅決要走。我出京城,從天津坐海輪,過黑水洋,到上海,再坐江輪,轉漢口,回到家鄉,已是六月炎天了。我從四十歲起至四十七歲止,出過遠門五次,是我生平可紀念的五出五歸,這次遠游西安北京,繞道天津上海回家,是我五出五歸中的一出一歸,也就是我出門遠游的第一次。

二出二歸聯句難

光緒30年(甲辰·1904年),我42歲,春間,王湘綺師約我游南昌。過九江,游了廬山。到了南昌,住在湘綺師的寓中,我們常去游滕王閣、百花洲等名勝。銅匠出身的曾招吉,那時在南昌制造空運大氣球,聽說他試驗了幾次,都掉到水里去了,人都作為笑談,他仍是專心一志地研究。

《臨江垂釣圖》

南昌是江西省城,大官兒不算很少,欽慕湘綺的盛名,時常來登門拜訪。我卻怕和他們打著交道,看見他們來了,就躲在一邊,避不見面,并不出去招呼,所以他們認識我的很少。

王湘綺畫像

七夕那天,湘綺師在寓所,招集我們一起飲酒,并賜食石榴。席間,湘綺師說:“南昌自從曾文正公去后,文風停頓了好久,今天是七夕良辰,不可無詩,我們來聯句吧!”他就自己首唱了兩句:“地靈勝江匯,星聚及秋期。”我們3個人聽了,都沒有聯上,大家互相看看,覺得很不體面。好在湘綺師是知道我們底細的,看我們誰都聯不上,也就罷了。我在夏間,曾把我所刻的印章拓本,呈給湘綺師評閱,并請他做篇序文。就在那天晚上,湘綺師把作成的序文給了我。到了8月15中秋節,我才回到了家鄉。這是我五出五歸中的二出二歸。

想起七夕在南昌聯句之事,覺得作詩這一門,倘不多讀點書,打好根基,實在不是容易的事。雖說我也會哼幾句平平仄仄,怎么能夠自稱為詩人了呢?因此,就把借山吟館的“吟”字刪去,只名為“借山館”了。

齊白石印“借山館”印

三出三歸遇黃興

光緒三31年(乙巳·1905年),我43歲。在黎薇蓀家里,見到趙之謙的《二金蝶堂印譜》,借了來。用朱筆鉤出,倒和原本一點沒有走樣。從此,我刻印章,就摹仿趙叔的一體了。以前我寫字,是學何子貞的,在北京遇到了李筠庵,跟他學寫魏碑,他叫我臨爨龍顏碑,我一直寫到現在。人家說我出了兩次遠門,作畫寫字刻印章,都變了樣啦,這確是我改變作風的一個大樞紐。

趙之謙《二金蝶堂印譜》

7月中旬,汪頌年約我游桂林。頌年名詒書,時任廣西提學使。廣西的山水,是天下著名的,我就欣然而往,進于廣西境內,果然奇峰峻嶺。畫山水,到了廣西,才算開了眼界啦。

《板橋孤帆》

我在桂林,賣畫刻印為生。有一天,在朋友那里,遇到一位和尚,自稱姓張,名中正,人都稱他為張和尚。他托我畫過4條屏,送了我20塊銀元。我打算回家的時候,他知道了,特地跑來對我說:“你哪天走?我預備騎馬,送你出城去!”這位和尚待友,倒是很殷勤的。到了民國初年,報紙上常有黃克強(黃興)的名字,是人人知道的。朋友問我:“你認識黃克強先生嗎?”我說:“不認識。”又問我:“你總見過他?”我說:“素昧平生。”朋友笑著說:“你在桂林遇到的張和尚,既不姓張,又不是和尚,就是黃先生。”我才恍然大悟,但是我和黃先生始終沒曾再見過。

黃興 字克強

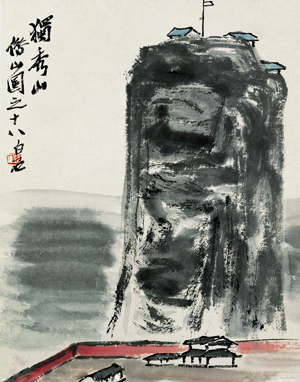

光緒32年(丙午·1906年),我44歲。在桂林過了年,打算要回家,畫了一幅《獨秀山圖》。正想動身的時候,忽接父親來信,說是四弟純培和我的長子良元,從軍到了廣東,家里很不放心,叫我趕快去追尋。我就取道梧州,到了廣州,住在祗園寺廟內。探得他們跟了郭葆生,到了欽州去了。葆生是個候補道,指省廣東不久,就放了欽廉兵備道。他收羅的許多名畫,像八大山人、徐青藤、金冬心等真跡,都給我臨摹了一遍,我也得益不淺。到了秋天,我跟葆生訂了后約,獨自回家鄉。這是我五出五歸中的三出三歸。

《獨秀山圖》

四出四歸游嶺南

我回家后不久,周之美師傅于9月21日死了。我聽得這個消息,心里難受得很。回想當初跟我師傅學藝的時候,師傅視我如子,把他雕花的絕技,全套教給了我。出師后,我雖常去看他,只因連年在外奔波,相見的日子,并不甚多。不料此次遠游歸來,竟成長別。師傅又沒有后嗣,身后凄涼,令人酸鼻。

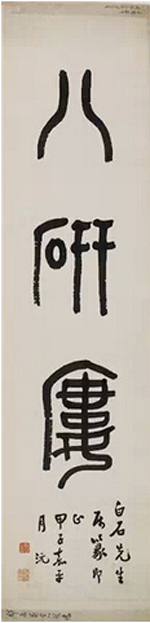

那時,我因梅公祠的房屋和祠堂的祭田,典期屆滿,另在余霞峰山腳下,茶恩寺茹家沖地方,買了一所破舊房屋和20畝水田。我把破舊的房屋,翻蓋一新,取名為“寄萍堂”。堂內造一書室,取名為“八硯樓”,名雖為樓,并非樓房,我遠游時得來的八塊硯石,置在室中,所以題了此名。這座房子,是我畫了圖樣蓋的,前后窗戶,安上了從上海帶回來的細鐵絲紗,我把它稱做“碧紗櫥”。布置妥當,于11月同春君帶著兒女們,從梅公祠舊居,搬到了茹家沖新宅。我以前住的,只能說是借山,此刻置地蓋房,才可算是買山了。

齊白石請友人鄭沅書寫《八硯樓》

王闿運為齊白石書《寄萍堂》

光緒33年(丁未·1907年),我45歲。上年在欽州,與郭葆生話別,訂約今年再去。過了年,我就動身了。住不多久,隨同葆生到了肇慶。游鼎湖山,觀飛泉潭。又往高要縣,游端溪,謁包公祠。欽州轄界,跟越南接壤,那年邊疆不靖,兵備道是要派兵去巡邏的。我趁此機會,隨軍到達東興。這東興在北侖河北岸,對面是越南的芒街,過了鐵橋,到了北侖河南岸,游覽越南山水。野蕉數百株,映得滿天都成碧色。我畫了一張《綠天過客圖》,收入《借山圖卷》之內。

《綠天過客圖》

回到欽州,正值荔枝上市,沿路我看了田里的荔枝樹,結著累累的荔枝,倒也非常好看,從此我把荔枝也入了我的畫了。曾有人拿了許多荔枝來,換了我的畫去,這倒可算是一樁風雅的事。到了冬月,動身回鄉,到家已是臘鼓頻催的時節了。這是五出五歸中的四出四歸。

五出五歸鬧革命

光緒34年(戊申·1908年),我46歲。羅醒吾在廣東提學使衙門任事,叫我到廣州去玩玩。我于2月間到了廣州,本想小住幾天,轉道往欽州,醒吾勸我多留些時,我就在廣州住下,仍以賣畫刻印為生。那時廣州人看畫,喜的是“四王”一派,求我畫的人很少,唯獨非常夸獎我的刀法,求我刻印的人,每天總有十來起。因此賣藝生涯,亦不落寞。醒吾參加了孫中山先生領導的同盟會,在廣州做秘密的革命工作。他跟我同是龍山詩社七子之一,彼此無話不談。此番在廣州見面,他悄悄地把革命黨的內容,和他工作的狀況,告訴了我,并要我幫他做點事,替他們傳遞文件。我想,這倒不是難辦的事,只須機警地不露破綻,不會發生什么問題,當下也答允了。從此,革命黨的秘密文件,需要傳遞,醒吾都交我去辦理。我是假借賣畫的名義,把文件夾雜在畫件之內,傳遞得十分穩妥。好在這樣的傳遞,每月并沒有多少次,所以始終沒露痕跡。秋間,我父親來信叫我回去,我在家住了沒有多久,父親叫我往欽州接我四弟和我長子回家,又動身到了廣東。

《綠天野屋》

宣統元年(己酉·1909年),我47歲。在廣州過了年,正月到欽州,葆生留我住過了夏天,我才帶著我四弟純培和我長子良元,經廣州往香港,到了香港,換乘海輪,直達上海。住了幾天,正值中秋佳節,就攜同純培和良元,坐火車往蘇州,乘夜去游虎丘。第二天,我們到了南京。我想去見李梅庵,他往上海去了,沒有見著。梅庵名瑞清,是筠庵的哥哥,是當時有名的一位書法家。我刻了幾方印章,留在他家。在南京,匆匆逛了幾處名勝,就坐江輪西行。路過江西小姑山,在輪中畫了一個《小姑山圖》,收入我的《借山圖卷》之內。九月,回到了家。這是我五出五歸末一次回來。

《借山圖卷》

宣統2年(庚戌·1910年),我四十八歲。回家以后,自覺書底子太差,天天讀些古文詩詞,想從根基方面,用點苦功。有時和舊日詩友,分韻斗詩,刻燭聯吟,往往一字未妥,刪改再三,不肯茍且。還把游歷得來的山水畫稿,重畫了一遍,編成《借山圖卷》,一共畫了52幅。朋友胡廉石把他自己住在石門附近的景色,請王仲言擬了24個題目,叫我畫石門二十四景圖。我精心構思,換了幾次稿,費了3個多月的時間,才把它畫成。廉石和仲言,都說我遠游歸來,畫的境界,比以前擴展得多了。

民國元年(壬子·1912年),我50歲。民國2年(癸丑·1913年),我51歲。我自五出五歸以后,希望終老家鄉,不再作遠游之想。

——《齊白石回憶錄》

掃一掃,掌握最權威最及時的信息動態